서론: 한 왕조의 기나긴 일몰

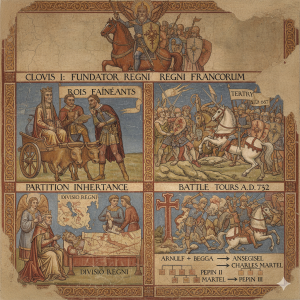

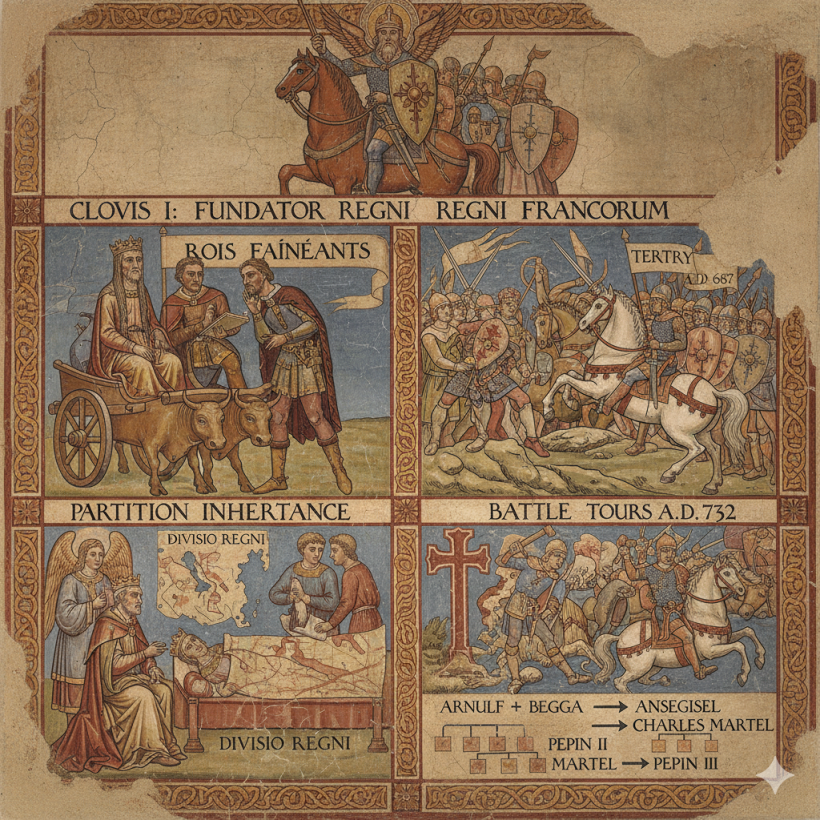

프랑크 왕국의 창시자 클로비스 1세(Clovis I)는 갈리아를 통일하고 강력한 국가의 기틀을 마련한 위대한 정복자였다. 그의 이름은 힘과 권위의 상징이었다. 그러나 약 270년 후, 751년, 메로베우스 왕조의 마지막 왕 힐데리히 3세(Childeric III)는 아무런 저항도 하지 못한 채 권좌에서 끌어내려져 수도원으로 보내졌다. 한때 서유럽을 호령했던 정복자의 후예는 어쩌다 이토록 무력한 유령 같은 존재로 전락했는가?

메로베우스 왕조의 몰락은 단 하나의 사건으로 설명될 수 없다. 이는 한 세기에 걸쳐 진행된 권력 이동의 정점이었으며, 왕조 내부의 구조적 부패와 8세기 유럽을 뒤흔든 외부 위기의 ‘퍼펙트 스톰’이 결합된 결과였다. 훗날 카롤루스 왕조를 연 가문은 단순히 왕좌를 찬탈한 것이 아니었다. 그들은 메로베우스 왕가가 더 이상 채울 수 없게 된 권력의 공백 속으로 걸어 들어갔고, 그들이 직접 창조하는 데 일조한 새로운 유럽 질서의 이름으로 그 정당성을 확보했다.

이 시대를 이해하기 위해서는 먼저 역사 기록 자체에 깃든 선전의 그림자를 걷어내야 한다. 후대 메로베우스 왕들을 ‘무위왕(do-nothing kings)’ 또는 ‘게으른 왕(lazy kings)’ 즉, *루아 페네앙(rois fainéants)*으로 묘사한 가장 상징적인 기록은 카롤루스 대제의 전기 작가 아인하르트(Einhard)에게서 비롯되었다. 이는 단순한 역사적 관찰이 아니었다. 메로베우스 왕조를 퇴폐적이고 통치에 부적합한 존재로 그림으로써 자신들의 찬탈을 소급하여 정당화하려는 카롤루스 가문의 치밀한 정치적 선전이었다. 역사가 이츠하크 헨(Yitzhak Hen)이 지적했듯, 이 선전의 목적은 “메로베우스 왕조를 폄훼하고 불신하게 만들어 카롤루스 가문의 찬탈을 정당화할 길을 닦는 것”이었다. 따라서 우리는 승자의 눈을 통해 기록된 역사를 비판적으로 분석하며 메로베우스 왕조의 쇠퇴 과정을 추적해야 한다.

| 연도 | 프랑크 왕국 내 사건 | 유럽 내 사건 | 의의 |

| 639년 | 강력한 마지막 메로베우스 왕 다고베르투스 1세 사망 | 이슬람 세력의 팽창 지속 | ‘무위왕’ 시대의 시작, 궁재 권력 강화의 서막 |

| 687년 | 테르트리 전투 | – | 아우스트라시아 궁재 피핀 2세가 프랑크 왕국 전체의 실권 장악 |

| 711년 | – | 우마이야 칼리파국, 이베리아 반도 침공 시작 | 프랑크 왕국의 남서부 국경에 새로운 위협 등장 |

| 714년 | 피핀 2세 사망, 카롤루스 가문 내전 발발 | – | 카롤루스 마르텔이 권력을 장악하는 계기 |

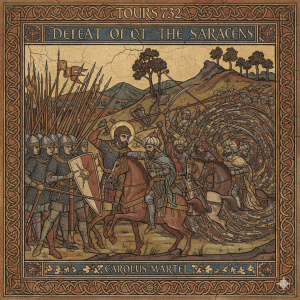

| 732년 | 투르-푸아티에 전투 | – | 카롤루스 마르텔의 권위 확립, 이슬람의 북진 저지 |

| 737년 | 메로베우스 왕 테우데리히 4세 사망 후 공위시대 시작 | 랑고바르드족, 로마 압박 강화 | 카롤루스 마르텔이 왕 없이 통치, 군주제의 유명무실함 증명 |

| 751년 | 피핀 3세, 교황의 승인 하에 국왕으로 즉위 | 교황, 비잔티움 제국 대신 프랑크 왕국을 새로운 보호자로 선택 | 메로베우스 왕조의 공식적 종말과 카롤루스 왕조의 시작 |

| 754년 | 교황 스테파노 2세, 피핀 3세에게 직접 도유 | – | 카롤루스-교황 동맹의 공식화, 왕권신수설의 새로운 모델 제시 |

| 756년 | 피핀의 기증 | 랑고바르드 왕국 패배 | 교황령의 탄생, 교황이 세속 군주로서의 지위를 확보 |

제1부 공허한 왕관: 메로베우스 왕권의 쇠락

제1.1장 ‘무위왕’: 실체와 신화

카롤루스 대제의 전기 작가 아인하르트는 후기 메로베우스 왕들의 모습을 생생하게 그려냈다. 그의 묘사에 따르면, 왕에게 남은 일은 “왕이라는 이름과 길게 기른 머리카락, 긴 턱수염에 만족하며 왕좌에 앉아 통치자 흉내를 내는 것뿐”이었다. 사방에서 온 사절들의 말을 듣고, 실제로는 궁재가 “미리 알려주거나 심지어 강요한” 말을 마치 자신의 책임인 양 전달하는 것이 그의 역할 전부였다.

이들의 무력함을 가장 극적으로 보여주는 상징은 바로 ‘소달구지’였다. 왕은 전사들의 상징인 군마가 아닌, 농부처럼 소가 끄는 달구지를 타고 이동했다. 이는 왕이 군사적 기능을 완전히 상실했음을 보여주는 치욕적인 이미지였다. 경제적 무능은 더욱 심각했다. 왕은 “아주 적은 수입을 가져다주는 시골 영지 하나” 외에는 자신의 것이라고 부를 만한 재산이 없었으며, 일상적인 생활비조차 궁재의 재량에 따라 지급되는 “불안정한 지원”에 의존해야 했다. 이러한 경제적 종속은 그들의 권력 상실을 가장 명백하게 증명하는 것이었다. 왕관은 남아있었지만, 그 안은 이미 텅 비어 있었다.

제1.2장 분열된 왕국: 메로베우스 통치의 구조적 결함

메로베우스 왕권이 쇠락한 근본적인 원인은 왕조의 가장 뿌리 깊은 관습에 있었다. 프랑크족에게 왕국은 로마의 ‘공화국'(res publica) 개념처럼 분할 불가능한 공공의 실체가 아니었다. 그것은 왕의 개인적인 소유물, 즉 세습 가산(patrimony)이었다.

이러한 인식은 ‘분할 상속’이라는 치명적인 관습으로 이어졌다. 왕이 죽으면, 그의 왕국은 다른 사유 재산과 마찬가지로 아들들에게 똑같이 나뉘었다. 클로비스 1세 사후 확립된 이 전통은 왕조의 아킬레스건이었다. 왕국의 분할은 필연적으로 형제와 사촌들 간의 끊임없는 내전을 불러왔다. 각자는 왕국을 자신의 통치 아래 재통일하려 했고, 이 과정에서 프랑크 왕국은 아우스트라시아(Austrasia), 네우스트리아(Neustria), 부르군트(Burgundy)라는 하위 왕국들로 나뉘어 수십 년간 불안정한 상태에 놓였다.

이러한 메로베우스 왕조의 계승 체계는 왕권의 힘을 체계적으로 귀족에게 이전시키는 자기 파괴적인 악순환의 고리를 만들어냈다. 내전을 치르기 위해, 경쟁하는 왕들은 군대와 영지를 소유한 대귀족(magnates)들의 지지가 절실했다. 이 지지를 확보하는 대가는 왕실 소유의 토지, 재산, 그리고 정치적 특권을 넘겨주는 것이었다. 이 과정은 왕의 권력 기반 자체를 점진적으로 침식시켰다. 왕은 자신의 권력을 대가로 귀족들의 힘을 키워주는 셈이었고, 이는 왕을 더욱 약화시키고 귀족들에게 더 의존하게 만들었다. 결국, 왕조의 가장 기본적인 관습이 쇠퇴의 주된 동력이었다. 왕위 계승 위기가 닥칠 때마다 귀족 계급은 더욱 강해졌고 왕관의 권위는 더욱 약해졌다. 이는 궁재와 같은 강력한 인물의 등장을 필연적인 것으로 만들었다.

제2부 왕좌 뒤의 권력: 카롤루스 궁재 가문의 부상

| 이름 | 직위/역할 | 활동 시기 | 주요 업적 |

| 다고베르투스 1세 | 마지막 실권파 메로베우스 왕 | 629-639년 | 그의 죽음은 왕권 쇠퇴의 시작을 알림 |

| 힐데리히 3세 | 마지막 메로베우스 왕 | 743-751년 | 751년 피핀 3세에 의해 폐위됨 |

| 피핀 1세 (란덴의 피핀) | 아우스트라시아 궁재 | 624-640년 (단속적) | 피핀 가문 권력의 창시자 |

| 피핀 2세 (헤르스탈의 피핀) | 프랑크 전체의 궁재 | 680-714년 | 테르트리 전투 승리로 프랑크 왕국 실질적 통일 |

| 카롤루스 마르텔 | 프랑크 전체의 궁재 | 718-741년 | 투르-푸아티에 전투 승리자, 왕국의 실질적 통치자 |

| 피핀 3세 (단신왕 피핀) | 초대 카롤루스 왕 | 751-768년 | 왕조 교체를 주도함 |

| 교황 그레고리오 3세 | 교황 | 731-741년 | 랑고바르드족에 맞서 프랑크족에게 처음 원조 요청 |

| 교황 자카리아 | 교황 | 741-752년 | 피핀 3세의 쿠데타를 신학적으로 승인 |

| 교황 스테파노 2세 | 교황 | 752-757년 | 피핀 3세에게 직접 도유, 프랑크-교황 동맹 확립 |

제2.1장 가신에서 섭정으로

궁재(maior domus 또는 mayor of the palace)라는 직책은 본래 로마의 대토지 소유주가 자신의 영지를 관리하기 위해 두었던 가내 관리인 제도에서 유래했다. 메로베우스 왕들은 이 제도를 채택하여 왕실의 재산을 관리하는 최고 행정관으로 삼았다.

그러나 6세기 후반부터 어린 왕이나 무능한 왕이 연이어 즉위하면서 권력의 공백이 생겼다. 종종 어린 왕의 후견인이나 섭정 역할을 했던 궁재들은 이 기회를 놓치지 않고 점차 정부의 통제권을 장악하기 시작했다. 그들의 권한은 극적으로 팽창했다. 궁정 인사에 대한 통제권, 공작과 백작 임명에 대한 조언권, 왕실 군대 지휘권, 그리고 국고 통제권까지 손에 넣었다. 7세기 중반에 이르면, 그들은 명실상부한 ‘왕좌 뒤의 권력’이자 왕국의 실질적인 통치자가 되었다.

제2.2장 아르눌핑-피핀 가문의 패권: 세대에 걸친 전략

훗날 카롤루스 가문으로 알려지게 될 이 가문의 부상은 아우스트라시아에서 가장 강력한 두 귀족 가문의 전략적 동맹에서 시작되었다. 바로 란덴의 피핀(Pippin of Landen)이 이끄는 피핀 가문(Pippinids)과 메츠의 아르눌프(Arnulf of Metz)가 이끄는 아르눌핑 가문(Arnulfings)이었다. 이 동맹은 피핀의 딸 베가(Begga)와 아르눌프의 아들 안세기셀(Ansegisel)의 결혼으로 굳건해졌다. 이 결합을 통해 막대한 토지와 정치적 영향력이 단일 가문으로 집중되었다.

하지만 왕좌로 가는 길은 순탄치 않았다. 656년, 피핀 1세의 아들인 그리모알트 1세(Grimoald I)는 시게베르투스 3세(Sigebert III) 왕이 사망하자 자신의 아들을 왕위에 앉히려는 첫 번째 쿠데타를 시도했다. 그러나 그는 실패했다. 막강한 권력에도 불구하고 그에게는 왕위를 차지하는 데 필요한 ‘정당성’이 부족했고, 귀족들은 아직 메로베우스의 혈통을 버릴 준비가 되어 있지 않았다.

그리모알트의 실패는 가문에게 중요한 교훈을 남겼다. 이는 단순히 군사력과 경제력만으로는 왕관을 차지할 수 없다는 것을 명백히 보여주었다. 수 세기에 걸친 전통을 극복하기 위해서는 그보다 더 강력한 정당성의 원천이 필요했다. 이 깨달음은 약 100년 후, 피핀 3세가 교황의 승인을 구하는 전략의 밑거름이 되었다. 그리모알트는 막대한 재산과 궁재라는 직위를 통해 쿠데타를 시도할 힘은 있었지만 , 프랑크 귀족들은 그를 거부했다. 이는 메로베우스라는 이름이 왕의 실권 여부와 관계없이 여전히 신성하고 전통적인 권위를 지니고 있음을 의미했다. 카롤루스 가문은 이 실패를 통해 단순한 왕위 찬탈은 거부당할 것임을 배웠다. 성공하기 위해서는 낡은 혈통의 정당성을 대체할 새롭고 더 강력한 형태의 정당성이 필요했고, 이는 서유럽에서 유일하게 그러한 권위를 제공할 수 있는 기관, 즉 교황청으로 눈을 돌리게 만들었다.

결정적인 전환점은 687년 테르트리 전투(Battle of Tertry)였다. 아우스트라시아의 궁재였던 피핀 2세(Pepin of Herstal)가 네우스트리아의 경쟁자를 격파하면서, 프랑크 왕국 전체가 그의 실질적인 통치 아래 놓이게 되었다. 그는 자신의 최고 권위를 상징하는

둑스 에트 프린켑스 프랑코룸(dux et princeps Francorum), 즉 ‘프랑크족의 공작이자 제1인자’라는 칭호를 채택했다. 이 시점부터 궁재직은 사실상 카롤루스 가문의 세습직이 되었고, 왕조 교체의 기반이 확고히 다져졌다.